Positive Change

一般社団法人 瀬戸青年会議所

第71代理事長 牧 幸佑

【はじめに】

2019年4月、私は10年間つとめた会社を退職し、曾祖父が瀬戸市で75年前に創業した窯業原料メーカーへ後継者として入社しました。ついに自分も経営に携わるのだと期待に胸を膨らませていたのも束の間、わが社を取り巻く環境はとても厳しいものでした。

瀬戸市の統計データによると、市内の窯業(焼き物)関連事業者は、1980年代のピーク時と比べて約9割が廃業しており、わずかに残った会社も今やニューセラミックスなどの新しい産業に事業転換をしている状況で、昔ながらの焼き物の製造販売において事業規模を維持できている事業者はほとんど残っていません。今まさに、瀬戸市のアイデンティティである焼き物は、その存在価値の転換に迫られているように思えます。

今から10年後、この町に何人くらいの人が住んでいるでしょうか。10年ならまだ今とあまり変わらないかもしれませんが、それでは20年後や30年後はどうでしょうか。25年後の2050年には日本の人口は1億人を切ります。そのころの瀬戸市はどのような様相になっているか、ちょっと想像してみてください。

人によっていろいろな風景が思い浮かんでいると思いますが、わたしの頭に浮かんだのは「世界中から人が集まり、若者やお年寄りがにぎやかに町中で交流している風景」です。交流人口が増えることで市街地では商店や小規模ビジネスが増え、日本の人口減もなんのその、瀬戸市には若い人が集まってビジネスを興し、その様子をみてまた人が集まる。まさにサステナブルな町の形ができあがっています。

【このまちの産業にイノベーションを】

人口が減って、焼き物の事業者も減っているのに、なぜそんな未来が描けるのでしょうか。「夢物語では?」と思った方もいるかもしれません。しかし、私は確信しています。瀬戸市は、1000年の歴史がある焼き物の文化を新しい価値に転換することにより、世界があこがれる街に変貌できるポテンシャルを秘めていると、私は本気で信じています。

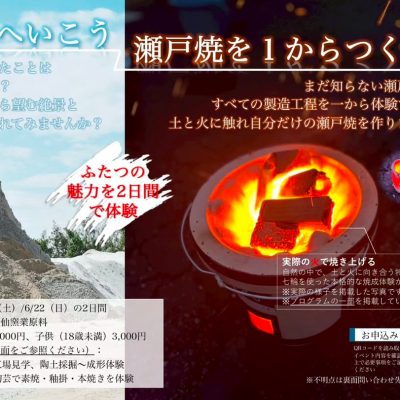

焼き物の大量生産による工業の時代から、伝統工芸、体験価値、産業観光といった新しい産業へ軸足を変えることにより、次の時代を作り上げていく。そのように価値転換に成功し

た地域は世界にもたくさんあり、瀬戸市にできないわけはありません。瀬戸市は、焼き物の製造販売に代わるあたらしい産業のかたちを発見し、育て上げ、再び世界に誇れる町として復活するのです。そしてそれは、今ここにいる瀬戸青年会議所のメンバーが先導するのです。

日本青年会議所の小西毅直前会頭は2024年の京都会議において、人口が減少する日本において、今こそあらためて日本の強みを見直そう、というメッセージを発しました。そして同日に開催された地域経済活性化フォーラムにおいて経済学者のデービッドアトキンソン氏は、日本の「地方」が生き残る唯一の方法は「インバウンド観光」しかないと断言されました。世界経済フォーラムの発表によると、日本の観光競争力はアメリカとスペインに次いで世界3位で、観光競争力の潜在性(将来性)においては、なんと世界1位なのです。

この話を聞いて、「瀬戸市には関係ない」と思いますか?私の考えは違います。瀬戸市は、潜在性でいえば、日本で屈指のポテンシャルを秘めている町だと確信しています。

外国人観光客が訪れた国に求めることの上位3つは、①その国の特有の文化・伝統を感じられるか、②自然豊かな環境で過ごすことができるか、③その地域のおいしい食事ができるか、です。瀬戸市はどうでしょうか?1000年の焼き物の歴史があり、今なお多くの作家が住む町です。特有の文化・伝統という意味では日本屈指の町だといえるでしょう。そして岩屋堂や海上の森といった生物多様性に富んだ自然が広がっており、遊歩道やキャンプ施設の整備が進んでいます。つまり瀬戸市とは、外国人が魅力に思う要素の上位2つをすでに持っている町なのです!しかもこの2つの要素は、人工的に新しくつくることができません。一方で、豊かな食文化については、町が活性化する過程において人工的に築き上げることができる要素です。もうお気づきですね?瀬戸市ほど観光において潜在性の高い町はないのです!

【小さな経済の種が町を持続させる】

日本全体で著しく人口が減少する、しかも都市部に人口が集中し、瀬戸市のような郊外が人口規模を保つことは困難だと予測されるなか、どうすれば都市機能を持続することができるでしょうか。

大型の企業誘致なども手段としてはありますが、それよりも、町のなかに小さな事業やお店が持続することができ、若い人が新しいお店をつくるなど新陳代謝が続くことが必須です。そのように町が活気づけば、この町に住み続けたい、移住したいと思ってくれる人が増えて、人口が一定の規模保たれれば、町のインフラが持続できます。つまり、瀬戸市には新産業、ビジネスの土壌が必要なのです。

【原動力となる会員の拡大】

現在、瀬戸青年会議所の最も大きな課題は、会員数の減少です。最初に断っておきますが、少ない人数だと価値のある事業ができないのかといえば、そんなことは決してありません。2023年度のランタンフェス事業は、少人数ながら学生とのコラボやクラウドファンディングの活用が高く評価され、2024年度京都会議「AWARDS JAPAN 2023」において最優秀賞を頂くという快挙を成し遂げました。

しかし、組織の継続性を保ち、特定のメンバーに多くの仕事が偏ってしまうような状況を防ぐためにも、ある程度の人数が必要なのは間違いありません。メンバーが多ければ複数の事業を並行して実施できますし、なにより、瀬戸市の若手経済人があつまる組織としての存在感が増し、さらなるメンバー拡大につながっていくでしょう。

【魅力を伝えられる人材の育成】

皆さんは自分がJCに入会したきっかけを覚えていますか?色々な動機があろうかと思いますが、多くはJCのメンバーかOB会員からの熱烈な誘いを受けたのではないでしょうか。やはり、入会の後押しをするのはメンバーの熱意に他なりません。

一体どれだけのメンバーがJCの魅力や存在価値について、正確に、熱意をもって説明できるでしょうか。JCの魅力の伝え方をまとめ、それを伝える練習を重ねた「伝え手」を瀬戸青年会議所のメンバー内に育てることが必要です。

そして、入会候補者との接触機会をできるかぎり増やし、そこで「伝え手」が一人ひとりと向き合い、感動してもらい、納得して入会してもらえるよう努めることが大事です。そんなに人を夢中にさせる団体って、いったいどんなものだろう?と、多くの人に思ってもらいましょう!

しかし、実はそれだけでは片手落ちだと思っています。多くの人がJCに入会してから「苦労していること」を解決しなければ、持続的な組織にはなりません。

【青年会議所の運営を改革する】

私の父が瀬戸青年会議所に所属していた30年前、母は専業主婦で家事と子育てを一手に担い、毎晩のようにJCの用事で家を空けている父に対して不満を抱いていたと聞きます。しかし今、私の妻は私と同じくフルタイムで働いており、残業や出張で家を空ける頻度は私とそう変わりません。私と妻は3人の子を育て、家事と育児を夫婦で完全に分担し、協力しながら仕事をしている状態で、そこにJCをやろうとすると、これはもう「やり方を新しくする」より仕方ありません。

多くの20~30代の若者は、男女を問わず働いており、男女を問わず子育てをしています。そんな彼ら彼女らがJCに抵抗なく入会してくれるには、JCの運営方法を刷新し、新しいイメージを広く発信する必要があります。

運営方法を刷新するといっても、ただ会議の回数を減らせばよいというものではありません。テクノロジーを活用した生産性の向上や、本質的でない儀礼の撤廃など、じっくり議論をする必要があります。私は「不易流行(ふえきりゅうこう)」という言葉が好きです。「不易流行」とは、いつまでも変化しない本質的なもの(不易)と、時代とともに変化する流行(流行)を両立させながら、新しいものを取り入れていくという考えです。青年会議所の本質的な良さは変えることなく、しかし変える必要があるものは不断の決意で変えていきましょう。

まずは入会しやすい雰囲気をつくり、そのうえで会員拡大の事業を実施することにより、きっと新しいメンバーと出会えるはずです。

【おわりに】

私はよく「自分はバカモノだなあ」と思います。多くの人から「そんなこと無理に決まっているじゃないか」と後ろ指をさされるようなことに真剣に取り組み、熱心に語り、一人で始めたりします。そんな私を理事長に選んでしまった瀬戸青年会議所は、これから1年間、牧幸佑のビジョンを実現するために挑戦することになるのです。でも安心してください。社会に変革をもたらすイノベーションは、無理と思えることに挑戦するバカモノにしか起こせません。挑戦して、たくさん失敗しましょう!失敗とは挑戦した者だけに与えられる価値なのです。そして挑戦と失敗を繰り返した先に、JCIが目指すPositive Change(より良い変化)があるのです。

また、Positive Changeにはもう一つの意味があります。それは「積極的な変化」です。変えましょう。今までのやり方を変えましょう。今までの固定観念を壊しましょう。「おかしいな」と思ったら、遠慮なく変えてください。間違えたと思ったら、戻せばいいのです。

新産業の発掘とメンバーの拡大、この大きな目標に向けて私たちは挑戦していきます。「早く行くなら一人で行け、遠くへ行くならみんなで行け」という言葉があります。本年度の瀬戸青年会議所は最強のチームです。さあみんな、いこう!